![]() 2025.11.5

2025.11.5

少人数ならではの学びと体験。家族のような仲間と成長する生徒たち。~内浦中学校~

高浜町には2つの中学校があり、そのひとつが内浦中学校です。今回は、内浦中学校の生徒たちの学校生活や活動についてご紹介します。

町内で特に自然豊かな内浦地区にある内浦中学校は、小学生と同じ校舎で学ぶ「小中学校」です。少人数制ならではのアットホームな雰囲気のなか、生徒たちは日々、仲間とともに助け合いながら学び、責任感や思いやりを養っています。

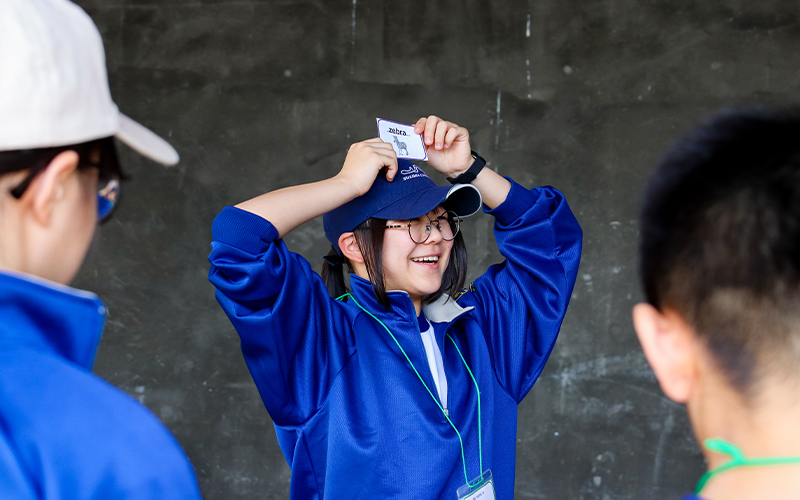

今回のピン!トでは、内浦中学校の1年生たちが参加したイングリッシュキャンプの様子を取材しました。

ALTと一緒に、少人数ならではのプログラムで英語合宿。

高浜町では、中学1年生を対象に「高浜型イングリッシュキャンプ」を実施しています。このキャンプの目的はALT(外国語指導助手)と共に様々な体験プログラムを通して、英語に触れること、英語への興味関心や英語によるコミュニケーション能力の向上を図ることです。

キャンプ中は、基本的に話すのも、聞くのも、オールイングリッシュ。机の上の学習ではない「本物の英語」に触れることで、生徒たちの英語に対する苦手意識をなくし、自信と興味関心を育んでいきます。

高浜型イングリッシュキャンプは近隣の小浜市にある「国立若狭湾青少年自然の家」という宿泊、食事、自然のなかでのアクティビティが体験できる施設で行われます。すぐ目の前にはきれいな海が広がり、こんなところに泊まれるなんて!と、うらやましくなるほど最高のロケーションです。

<1日目>

磯釣り・ゲームで楽しみながら、英語をもっと身近に。

内浦中学校の1年生は6人。1日目は磯釣りの体験が行われました。釣りの道具や準備などの説明は、すべてALTが行います。ALTは、生徒たちの前で決して日本語を話しません。使うのは英語だけ。

生徒たちが日本語をしゃべってしまっても、ALTは気にせず英語で話し続けます。このイングリッシュキャンプで大切なのは、常に『英語のシャワー』を浴びている状態になること。そうすることで、英語を身近な言葉として感じられるようになっていくのだそうです。

ALTは、シンプルな英単語とゲームを組み合わせて、磯釣り体験の説明をしていきます。生徒たちはしっかりALTの話を理解し、行動しています。

引率としてキャンプに参加していた校長先生も「英語の学習から長らく離れている自分でもALTの言っていることがよく分かる」と、驚きの笑顔。全員が安心して磯釣り体験をスタートさせることができました。

磯釣りで使うのは長い竹棒。糸や針のセッティングは自分たちでやります。ALTも生徒たちも、説明書を見ながら、試行錯誤。

針はどうつけよう、糸をどう結ぼう…みんなでいろいろ相談しながら、どうにか自分の釣竿が完成。相談や質問も英語なので大変だったと思いますが、なるべく日本語を使わない真面目な姿勢がかっこよかったです。

釣れるかどうか心配でしたが、意外と大漁。なかには、すごく大きな魚を釣り上げる生徒もいて、みんな大興奮していました。ALTとハイタッチして喜んでいるうちに、緊張もすっかり解けてきたみたいです。生徒たちは積極的に英語を使い、コミュニケーションをとっていました。

磯釣りの後は、英語活動の時間です。生徒たちは2つのグループに分かれ、施設内に隠されたアルファベットを探し出し、パスワードを完成させます。

競争ではありませんでしたが、どちらのグループもちょっと闘争心が刺激されたよう。ゲーム形式の英語活動に全力で取り組んでいました。ALTも一緒にアルファベット探しに同行。たまに、ジョーク混じりで隠し場所のヒントを出して、生徒たちを笑わせていました。

このあとも、みんなでジェンガをしたり、おしゃべりしたり。就寝まで、英語の体験プログラムがたくさん用意されているみたいです。時間が経つごとに、どんどん笑顔がふえていく生徒たち。

英語を話すことも、楽しんでいるように見えます。ALTの手腕もさすがですが、みんなの成長スピードには、とても驚かされました。

<2日目>

英語で声かけ、励まし合い。シーカヤックに挑戦。

2日目のメイン体験はシーカヤック。昨日に引き続き、基本的に英語のみで過ごします。インストラクターをされていた自然の家のスタッフは、しっかり日本語でレクチャーされていましたが(笑) もちろん生徒たちと一緒にALTや引率の先生方もシーカヤック体験に参加します。

カヤックの乗り降りの仕方、パドルの漕ぎ方など、ひと通り教わると、2人1組になります。先生は先生同士、生徒は生徒同士でペアになったようです。

それぞれカヤックに乗り、パドルで漕いで海を進んでいきますが、生徒たちの掛け声は日本語ではなく「ライト」「レフト」でした。とても自然に英語を使っています。

岩場を通り抜ける場面があるなど、意外とサバイバルなコースでしたが、みんなゴールの砂浜までがんばりました。クタクタになったとは言っていましたが、とても楽しかったようです。

このシーカヤック体験を最後に、二泊三日のイングリッシュキャンプのカリキュラムはすべて終了。ずっと一緒に過ごしてきたALTともお別れです。生徒たちの顔にも寂しさが浮かんでいるように見えます。

▼セバスチャン先生とブライアン先生

ALTと過ごしたイングリッシュキャンプ、生徒たちにとって英語の楽しさを知った2日間となったのではないでしょうか。引率の先生も「最初は恥ずかしさから口数の少なかった生徒たちが、いい笑顔で楽しそうに英語を話すようになった」と、うれしそう。

まだまだ、これからも英語学習は続いていきますが、今回のキャンプのときのように楽しい気持ちで励んでいってほしいと思います。

校長先生に聞きました。

内浦中学校はどんな学校ですか?

内浦中学校は、町内唯一の小中学校で『課題解決に向け自ら進んで活動する子の育成』を目標に掲げている学校です。他学年との交流も多く、地域や家庭と連携しながら活動を行われています。

▼校長先生

内浦中学校の特長を教えてください。

校長先生:

「小中併設校なので、中学生と小学生が一緒に縦割り活動を行っています。年下の後輩への接し方が自然に身につく環境で、いろいろな立場の視点に立って考える習慣が身についています」

写真:内浦小中学校ブログより

校長先生:

「登下校や掃除、委員会活動、体育的行事や学習発表会などは小中が一緒に行います。音楽会で合同合唱をしたり、総合的な学習の時間に学習内容を紹介しあったり。中学生は、しっかりリーダーシップを発揮してくれています」

写真:内浦小中学校ブログより

内浦中学校の自慢を教えてください。

校長先生:

「授業では生徒同士で話し合う機会が多いのですが、みんな自分の考えを積極的に話します。安心できる家族のような、信頼しあえる関係性が築けているのだと思います。

活動においては、ひとりひとりに役割を割り当てることにより「自分が貢献できている」という意識を高めます。教員は生徒たちの意欲が高まるようにきめ細やかなサポートをします。こういうことができるのは、少人数の学校ならではのいいところですよね」

勉強以外で力を入れていることは?

校長先生:

「常に同じメンバーで過ごすことで信頼や思いやりは育ちやすいですが、反面、人間関係や考え方が固定化し、視野が狭くなりがちな部分もあります。そこで、学校以外の大会や活動に参加することを積極的に行っています」

写真:内浦小中学校ブログより

校長先生:

「総合的な学習では、地域貢献できる活動を行っています。その成果発表も地元の人に聞いてもらうなど、密に交流することで、ふるさとを想う気持ちを育てていってほしいです」

小中併設校ならではの縦割り活動で、生徒の責任感や優しさを育んでいる内浦中学校。イングリッシュキャンプをはじめ、少人数ならではの良さを様々な活動で生かしているのですね。校長先生、ありがとうございました。

投稿者プロフィール