![]() 2024.3.31

2024.3.31

動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。

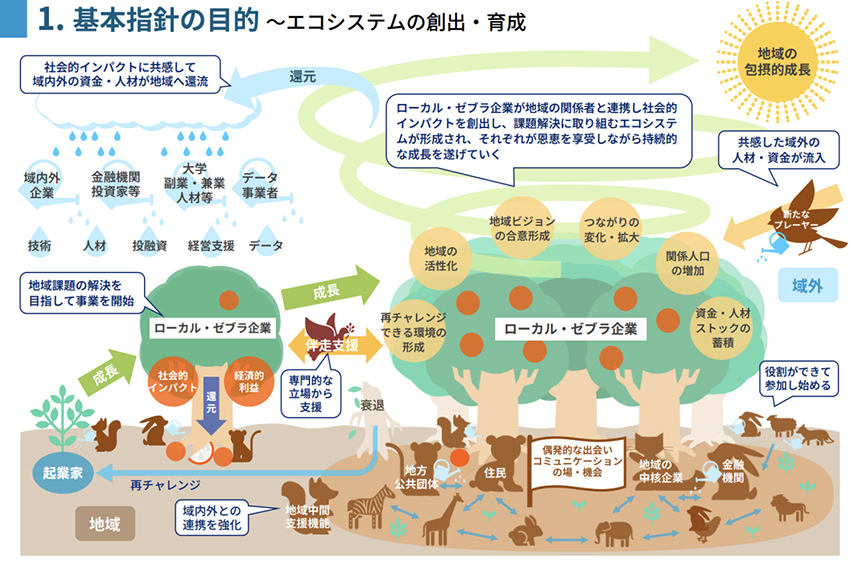

最近、「ローカル・ゼブラ企業」という言葉を耳にする機会が増えてきました。ローカル・ゼブラ企業とは、地域に根ざしながら、社会課題の解決と経済の循環を同時に目指す企業のこと。

出典:中小企業庁「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」

“ゼブラ” と呼ばれる理由は、白と黒の模様をもつシマウマのように、社会性(白)と経済性(黒)のバランスを大切にしているから。急成長や大きな利益を狙って突き進む“ユニコーン企業”とは対照的に、地域に根を張りながら、シマウマが群れで行動するように、仲間と協力して持続的に成長していく姿勢が特徴です。

地域課題を解決しながら、経済をまわすローカル・ゼブラ企業は、まちを発展させるカギと言われており、高浜町でも今、そうした企業を地域に増やし、育てていくための新たな取り組みが動き始めています。

地域商社が「ローカル・ゼブラ地域中間支援者」に

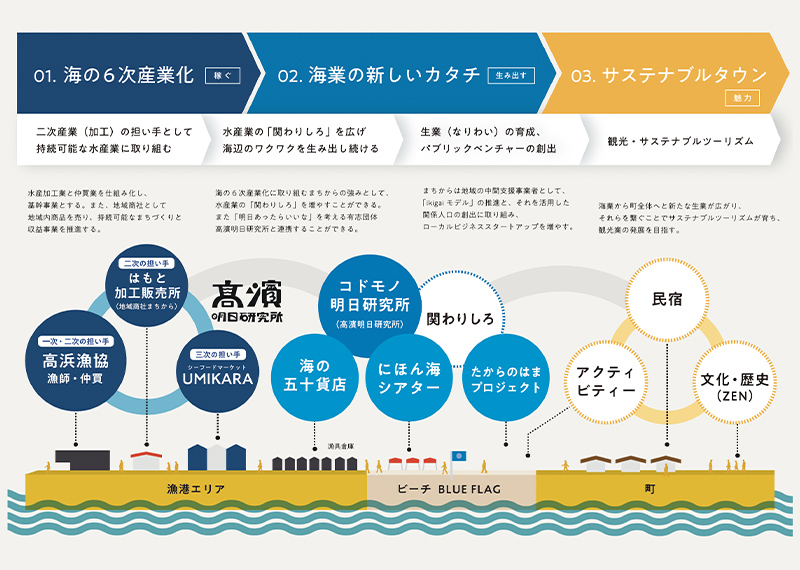

高浜町には、水産加工場の運営や新商品の開発、販路開拓、海の6次産業化施設「UMIKARA(うみから)」の立ち上げ支援など、水産業の振興に取り組んできた地域商社・株式会社まちから があります。その株式会社まちからが、中小企業庁の事業に採択され(R6.6月)、新たにローカル・ゼブラ地域中間支援者としての事業をスタートさせました。

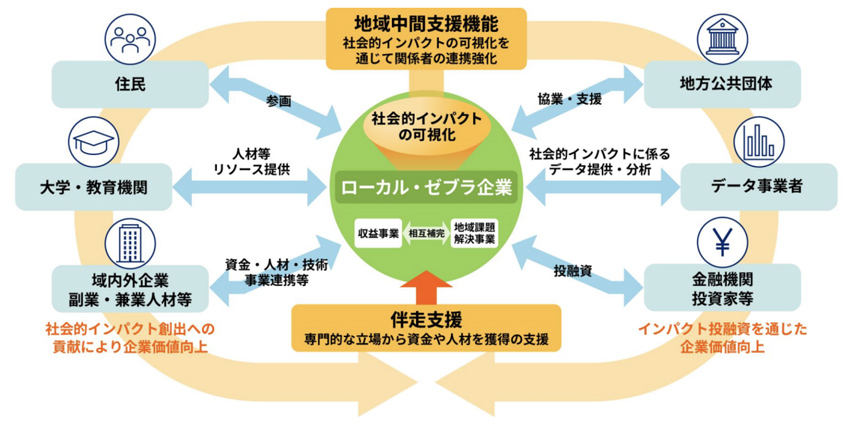

ローカル・ゼブラ地域中間支援者とは、地域課題に対して “事業” という手段で挑むプレイヤーを増やし、つなぎながら、取り組みの社会的インパクトを見える化し、伴走・支援していく役割を担います。 株式会社まちからは、水産振興のプロジェクトで培ってきた経験や人脈を活かし、まずは海辺の地域から支援を広げていく予定です。

出典:中小企業庁「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」

漁師や水産事業者、UMIKARA、行政、そしてこれまで水産振興に関わってきた関係人口など、海辺に深い関わりを持っていることがまちからの強みです。その海辺で、ワクワクするチャレンジを生み出していこうとする取り組みが、今まさに始まっています。

ワクワクするチャレンジで、

海辺から魅力を発信

たとえば、シーズンオフの砂浜や旧高浜漁港を活用した「にほん海シアター」、使われていない漁具倉庫群を再活用した「五十貨店(ごじゅっかてん)」など、新たな挑戦が進んでいます。

さらに、高浜町のまちづくり団体「高浜明日研究所」では、ビーチクリーン活動や海ごみのアップサイクルを行う「たからのはまプロジェクト」や、小学生とともに地域課題の解決を考える「コドモノ明日研究所」などの活動も行われており、チャレンジの輪はどんどん広がっています。

こうしたチャレンジを盛り上げ、魅力を発信していくことで、「一緒にやってみたい」「自分も力になりたい」と感じてくれる関係人口やUターン・Iターンの人たちが高浜町に関わってくれるようになる。それが、持続可能なまちづくりの最初の一歩です。

このようなチャレンジは、ローカル・ゼブラ企業の“卵”とも言える存在です。一時的な活動で終わらせず、持続可能な事業として育てていくためには、専門性を持った人々とのつながりが重要になります。どれだけ情熱のあるチャレンジでも、それだけでは資金や知識の壁にぶつかり、継続が難しくなることもあります。だからこそ、専門的なスキルを持った人たちと協力し、事業化へとつなげていくことが求められているのです。

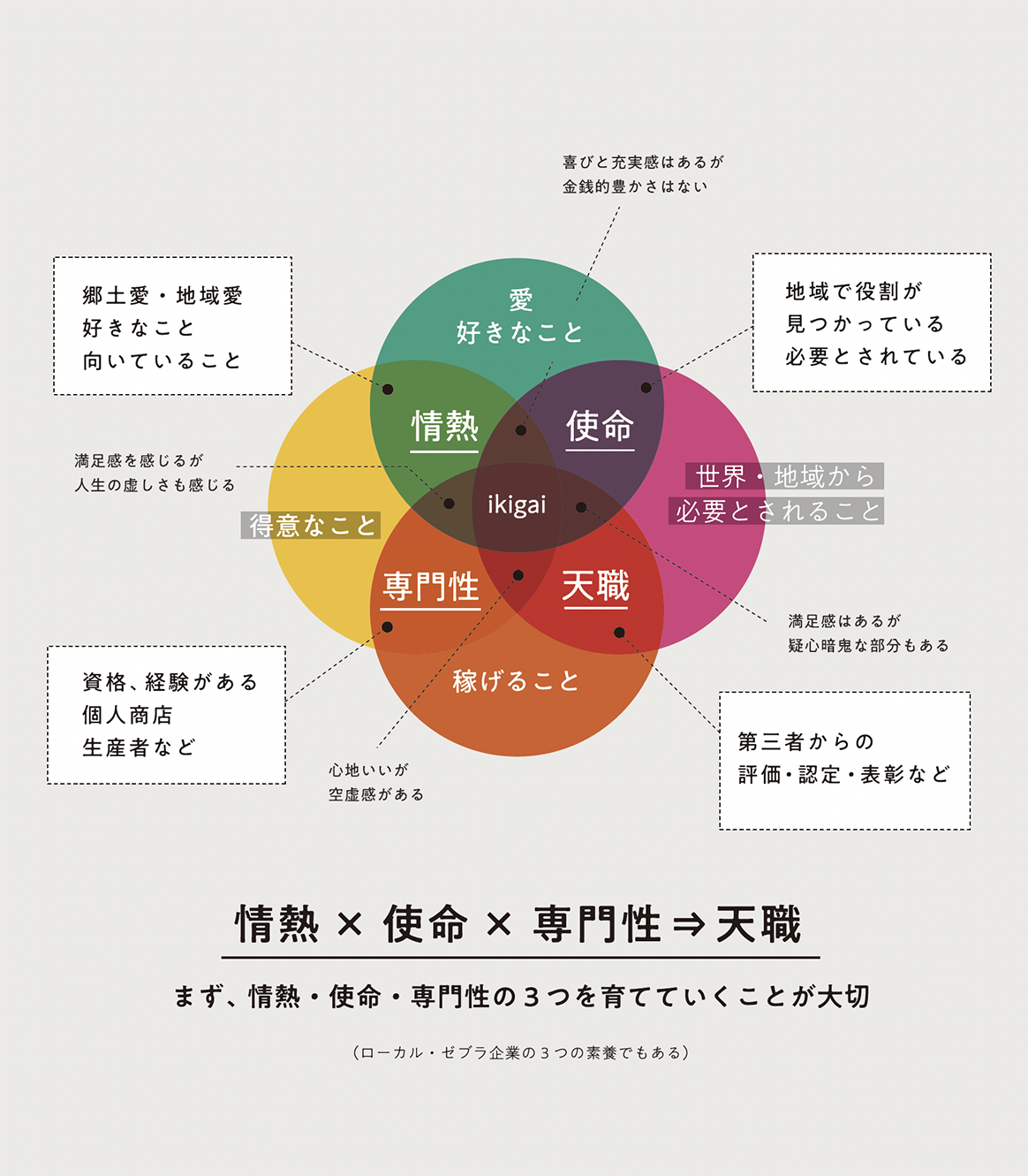

ikigaiが生まれるマッチング

そのときに指針となるのが、「ikigai(生きがい)」の考え方です。最近は海外でも注目されている「ikigai」は、日本語の “生きがい” を因数分解し、生きる意義や人生観を示す概念とされています。自分の得意なこと、好きなこと、稼げること、そして社会に必要とされること。この4つが重なる場所に “ikigai” があると言われており、情熱・使命・専門性・天職のうち2つ以上が重なると、人はより強く生きがいを感じることができるそうです。

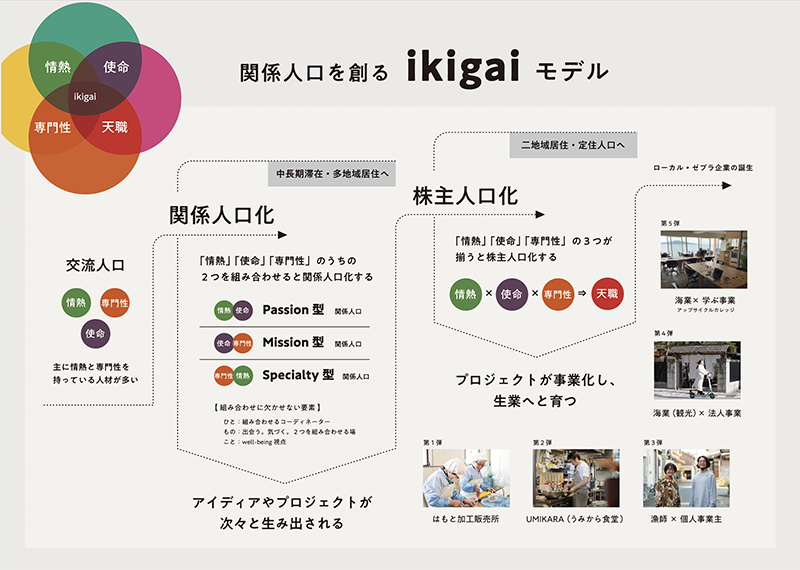

地域で課題解決に挑むプレイヤーは、情熱や責任感を持っている人が多い反面、専門性や収益性の面で足りない部分が出てくることもあります。そこに、関係人口が持つ知識やスキルを組み合わせることで、お互いがikigaiを感じられるようなチャレンジが生まれ、事業化へとつながっていきます。

まずは、自分たちの情熱(郷土愛、地域愛、好きなこと、向いていること)・使命(地域で役割が見つかっている、必要とされている)・専門性(資格経験がある、個人商店、生産者など)を内省し、少しずつ育てていくことが大切です。 そして、これら3つが育ち、第三者からも評価された時、それは “天職(第三者からの評価・認定・表彰など)” となります。

また、町内プレイヤーだけでなく、外から関わる関係人口にもikigaiを感じてもらうことで、より深い関係が築かれていきます。そうなればチャレンジの事業化は加速し、ローカル・ゼブラ企業としての形ができあがっていきます。これが、高浜町が目指すマッチングのかたち(ikigaiモデル)です。

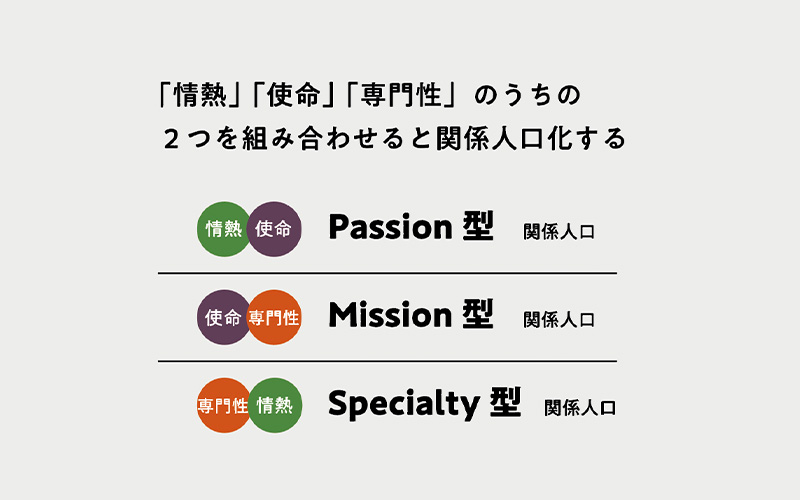

情熱・使命・専門性の内、2つが組み合わさると、情熱×使命で「Passion型 関係人口」、使命×専門性で「Mission型 関係人口」、専門性×情熱で「Specialty型 関係人口」となります。

ローカル・ゼブラ地域中間支援者である株式会社まちからの社長・名里裕介さんは、支援者であると同時に、高浜明日研究所の一員としてプレイヤーでもあります。支援者としての視点と、現場で動くプレイヤーとしての視点、両方を持っていることが、より良いマッチングを進めていくうえでの大きな力になっています。

地域課題を解決するチャレンジが事業化すれば、プレイヤーは収入を得られるようになり、「天職」としてその分野で認められるようになります。海業(うみぎょう)は、ikigaiを感じられる生業(なりわい)へと変わり、長く続けられる仕事になっていきます。

最終的には、こうした事業化の仕組みを海辺だけでなく、まち全体に広げていくことが目標です。高浜町を、未来へとつながるサステナブルなまちへと育てていく。そのために、今、一歩ずつ着実に動き始めているのです。

海業(うみぎょう)は、

生業(うみぎょう・なりわい)へ

高浜町には、民宿や祭りなどの文化、昔ながらの景観や自然など、守りつないでいきたい価値がたくさんあります。その解決策のひとつとして、海辺との連携によって「新しい価値」を生み出していこうとしています。

たとえば、朝に定置網の水揚げを見学し、「この魚が食べたい」と希望すれば、その日の夕食に宿でその魚の刺身が出てくるといった仕組みなど、海業とまちの文化がつながり直し、連携すれば、まったく新しい観光のかたちが生まれる可能性もあります。

株式会社まちからを中心としたローカル・ゼブラ企業を増やしていくこの取り組みは、「海辺のチャレンジを増やす・支援 → 多くの関係人口を高浜町に呼ぶ → 町内プレイヤーと関係人口のikigaiをつなぐ → チャレンジを事業化する → 海辺と連携してまち全体を盛り上げる」といった、段階を追った長期的なプロジェクトです。

漁港エリアから始まったチャレンジが、やがてビーチや町なかへ、そして田畑、里山、森、青葉山へと広がっていく…そんな未来が楽しみです。 時間はかかるかもしれませんが、それこそが高浜町の未来へとつながる、かけがえのない道。 このまちの挑戦は、すでに確かな一歩を踏み出しています。

投稿者プロフィール

最新の投稿

PLAY!TAKAHAMA2025.05.08高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。※終了しました

PLAY!TAKAHAMA2025.05.08高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。※終了しました PLAY!TAKAHAMA2025.05.087年に一度の大祭「高浜七年祭」〜みどころ紹介〜

PLAY!TAKAHAMA2025.05.087年に一度の大祭「高浜七年祭」〜みどころ紹介〜 PLAY!TAKAHAMA2025.04.10動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。 関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。

PLAY!TAKAHAMA2025.04.10動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。 関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。 ART2023.10.30観自庵国際アート展2023 アーティスト略歴一覧

ART2023.10.30観自庵国際アート展2023 アーティスト略歴一覧