![]() 2025.5.6

2025.5.6

高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。

令和7年6月15日(日)〜21日(土) ※終了しました

高浜七年祭は、「御霊会(ごりょうえ)」と呼ばれる祭のひとつ。若狭地方最大の盛大な祭だ。

御霊会といえば、京都の祇園祭が有名だが、そもそも御霊会がどんな祭なのかを知っている人は少ないのではないだろうか。

かつて日本では、疫病(流行病)などの災厄は、御霊(死者の怨霊)や外国より渡来した疫神のしわざであると考えられていた。それらを鎮めるために、疫病が蔓延しやすい夏に行われる祭りが御霊会だ。

高浜七年祭もその流れを受け継ぎ、海水浴リゾートとして発展してきた高浜町らしく、現在は夏本番にすこし先駆けた梅雨シーズンの6月に行われる。

現在、この祭りは福井県の指定無形民俗文化財にもなっており、地域の誇りとして守り継がれている。

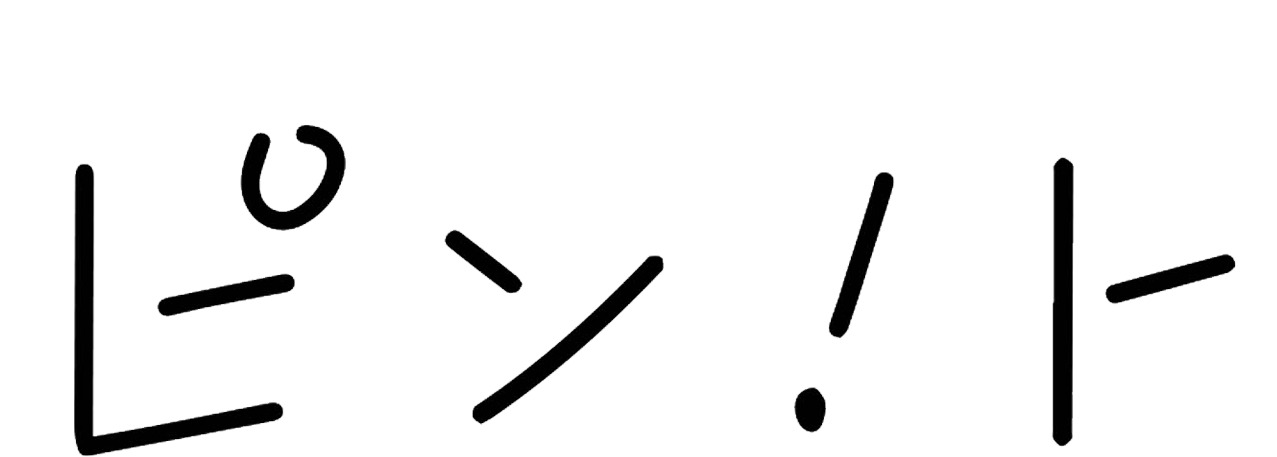

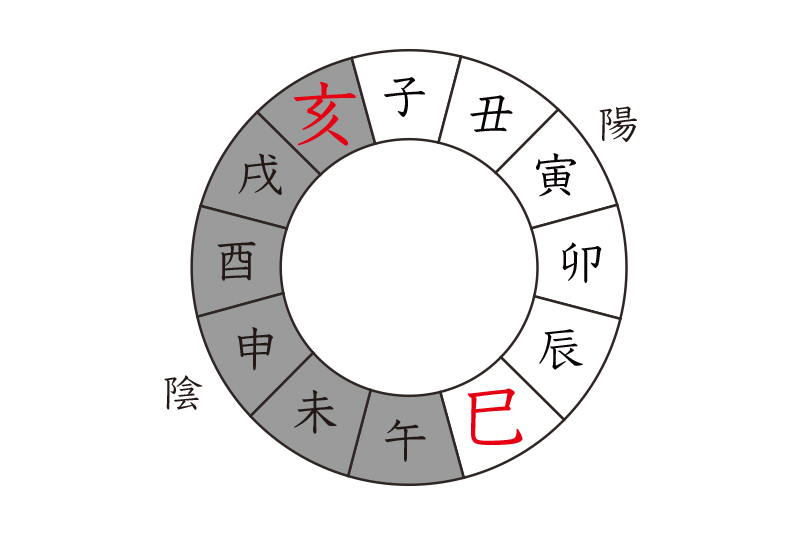

七年祭という名は、十二支の子年から巳年を陽、午年から亥年を陰とし、その陰陽の極まった巳と亥の年を「まつり年」として、6年おき(まつり年を含めて7年目ごと)に行われることに由来する。

荒ぶる神スサノオノミコトを祭神とする中ノ山、女神イナダヒメノミコトを祭神とする東山、その2神の子とされる神オオナムチノミコトを祭神とする西山の神輿が、それぞれ御旅所に神幸する7日間。神輿巡幸を中心に、曳山芸能、太刀振・お田植・神楽・屋台囃子・子供踊り・子供太鼓・俄(にわか)などの各種芸能が連日連夜繰り広げられる。

そして、フィナーレは足洗い。御旅所から神社へ還幸の途についた神輿が、再び鳥居浜海岸へと巡幸し、3基の神輿が「足洗いの儀」を行って、7日間にわたり集めてきた地域の厄災を海に流すのだ。

神に海へとお帰りいただくこの瞬間まで、町は熱を帯び続ける。多彩な芸能の華やかさ、神輿巡幸や足洗いの迫力。そのすべてに、一見の価値があると言える。

祭の起源は古く、440年以上前。古来よりの伝統を守る心は、現在もしっかり氏子たちに受け継がれている。神輿が姿を現したそのときから、燃えはじめる祭への意気込み。何度も何度も身体にたたきこむように覚え込む芸。

自他ともに妥協を許さず、限界を超えても、さらに上へ、上へ。天にまで届きそうな彼らの「熱」は、神すらも満足させる芸術へと昇華する。

写真提供:佐伎治神社 写真撮影:写団どんぐり

七年祭のGPS位置情報がわかる「若狭たかはま観光まっぷ」令和7年6月1日運用開始!

https://takahama-town.stroly.com/?utm_campaign=7matsuri&utm_source=link&utm_medium=line

投稿者プロフィール

最新の投稿

PLAY!TAKAHAMA2025.05.08高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。※終了しました

PLAY!TAKAHAMA2025.05.08高浜に熱がともるとき。七年に一度の「高浜七年祭」はじまる。※終了しました PLAY!TAKAHAMA2025.05.087年に一度の大祭「高浜七年祭」〜みどころ紹介〜

PLAY!TAKAHAMA2025.05.087年に一度の大祭「高浜七年祭」〜みどころ紹介〜 PLAY!TAKAHAMA2025.04.10動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。 関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。

PLAY!TAKAHAMA2025.04.10動き出す、高浜町のローカル・ゼブラ。 関係人口と築く、Ikigaiが生まれるまちづくり。 ART2023.10.30観自庵国際アート展2023 アーティスト略歴一覧

ART2023.10.30観自庵国際アート展2023 アーティスト略歴一覧